"Na hora do desastre, só o enraizamento na história pode dar a confiança necessária para transformar o presente" - Ivan Illich

DA COMUNA AO SINDICATO E DO SINDICATO À COMUNA por TERESA MARIA MARTINS DE CARVALHO

Penso que o homem não é capaz de formar no seu espírito projecto

mais vão e mais quimérico do que pretender, quando escreve sobre

qualquer arte ou qualquer ciência, escapar a toda a espécie de crítica e

grangear a aprovação de todos os seus leitores. - La Bruyère

I - A COMUNA

A multidão não deixa de ser multidão mesmo se estiver bem alimentada, bem vestida, bem alojada e bem disciplinada. - T. S. Eliot

O povo é o conjunto de uma multidão racional, associado na comunhão concorde das coisas que ama. - Santo Agostinho

I

Comuna foi a palavra lançada a desfavor dos ventos e

marés dos socialismos abundantes depois do 25 de Abril e eis que ficou

enigmática e brilhante como estrela nova em céus desvendados, portadora

de múltiplas ressonâncias, tanto revolucionárias como longa e

medievalmente tradicionais.

E esta palavra, assim aparentemente paradoxal que

sugere subversão, parece acordar também o eco longínquo de certa

liberdade julgada há muito extinta no altar das massas e do Estado: a

liberdade de cada um.

Ao mesmo tempo desperta em nós o desejo e as forças de

um amor comum por algo de comum, ainda indefinido mas perto de nós,

alcançável, interpretado e açambarcado por sistemas e partidos mas que

os ultrapassa sempre, os gasta e corroí porque nasce a cada momento da

liberdade de cada momento.

II - O QUE É A COMUNA

Nada queremos da república dos burgueses nem da monarquia dos plutocratas! - António Sardinha

Não há meio termo: a comuna ou será soberana ou sucursal; ou tudo ou nada. - J. Proudhon

Não nos cabe a tarefa de nos ocuparmos de maneira funda

e completa das raízes históricas da comuna, do seu lugar e papel na

sociedade anterior à era industrial e sobretudo da sua importância como

elemento estruturante do nosso País.

Outros o fizeram com a competência mais que bastante e

necessária e a eles recorrerá quem desejar documentar-se mais

fartamente.

Precisamos, no entanto, de nos referir embora por alto

às suas linhas essenciais para desenvolvermos de modo prudente e claro a

reflexão que nos compete aqui e hoje. É sempre preciso começar pelo

princípio.

E o princípio foram comunidades há séculos radicadas em

vales e montes e ao longo dos rios, com organizações já complexas,

pois o aparecimento do homem agricultor tornou automaticamente mais

complicada a definição do poder. Anteriormente, aos chefes caçadores ou

pastores pouco fora preciso para delimitarem os agregados familiares ou

o aglomerado de vizinhança. Mas, em seguida, a atribuição das terras

de amanho não se mostrou tão fácil. De todo o malabarismo de contratos,

privilégios, direitos, deveres, obrigações, isenções, foros, usos e

costumes estabelecidos quer no povo entre si, quer entre este e o dux, o rex

ou a Igreja, resta-nos ainda em certas povoações nossas, o sabor

ancestral de misteriosas divisões de águas, o uso dos baldios, o cunho

de certas romarias e a persistência anacrónica de confrarias.

Mas não olhemos como puro folclore para estas

reminiscências. Elas demonstram sobretudo a profundidade da sua razão

primeira, que as fez resistir, não só ao «progresso» actual,

televisionado ou não, mas sobretudo, através de séculos, às reformas

pombalina e liberal, centralizadoras e de administração burocrática.

Esta resistência, este apego aos usos e costumes da

«sua terra» constitui no povo português o contraponto à sua visceral e

eterna desconfiança para com toda e qualquer disposição governamental. A

memória persistente de velhos direitos perdidos e profanados, de uma

autonomia antiga criadora de dignidade e de cultura, faz com que a

maioria dos portugueses, como notou, com espanto, alguém estrangeiro

vivendo entre nós, possua sempre a «sua terra» e que não é normalmente

aquela em que se vive, eternos exilados dentro da nossa Pátria, por

força das conveniências ou inconveniências dos governos centrais,

distribuidores arbitrários, desarmonizadores e tecnocratas, de

mão-de-obra e de serviços ao jeito do capitalismo.

III - VIDA E MORTE DA COMUNA

Nós somos livres e o nosso Rei é livre. - Proclamação nas Cortes de Lamego em 1143

Assim instituídas, as Cortes, se não foram o fundamento da liberdade

municipal, base da única liberdade verdadeira que, em nosso entender,

tem existido no mundo, e talvez a única possível, foram por certo desde

essa época uma grande manifestação dela e, até certo ponto, uma

garantia da sua conservação. - Alexandre Herculano

Toda a vida medieval portuguesa era um emaranhado de

contratos, regalias, corporações, corpos e municípios que tentavam

engrenar o poder do Rei com as liberdades de cada comunidade, fosse ela

local (município), de corpo social (clero, nobreza, povo) ou de ofício

(corporação), e este tecido de vida social não deixava espaços vazios

nem para os vagabundos que segundo a lei das Sesmarias já D. Fernando

compelia «à batalha da produção».

O medo e a curiosidade são comuns ao homem e ao animal,

mas, se neste são reacções momentâneas, a consciência daquele faz

nascer a ciência da curiosidade e do medo, a noção da precariedade

permanente da existência.

Esta insegurança trágica do ser humano não era então de

modo nenhum coberta pelos grupos naturais de interesses comuns de

vizinhança, cultivo e convívio. Daí a necessidade de recorrer aos

poderosos, sobretudo aos do poder legítimo, isto é, à realeza, cuja

legitimidade de origem religiosa dava outras garantias do que o simples

conde ou barão.

Pode dizer-se que o homem medieval era um homem sempre

integrado. Não havia marginais, nem desocupados, nem desempregados.

Esta integração, obra e serviço do Rei, foi a textura fecunda donde

nasceram as nações. E se aos nossos olhos modernos apresenta laivos

desagradáveis de sujeição, ela foi naquele tempo a única condição de

liberdade dentro de uma segurança possível. Mantinha os homens

relacionados uns com os outros, em contratos livremente aceites de

parte a parte e no jogo dos interesses e direitos, do clero, da nobreza

e do povo, o Rei equilibrava-se a si próprio, anulando abusos deste

corpo, fazendo prevalecer os direitos deste município ou daquele,

protegendo este nobre seu partidário ou aqueles burgueses de quem

precisava auxílio. E equilibrando-se a si próprio, trazia em harmonia a

nação que se ia consciencializando como unidade.

Feitas as nações, os preceitos idealistas nascidos da

Revolução Francesa sacudiram estas inclementes cadeias de privilégios e

contratos pois há muito que o poder real se abstinha de reunir as

Cortes, isto é, deixara de lado como supérfluo o conselho dos corpos da

nação e assumira a responsabilidade absoluta do seu cargo.

E assim a Revolução instalou o homem na sua dignidade

de homem só, à moda de Jean Jacques Rousseau, mas ao mesmo tempo que

libertava as gentes para a igualdade de uma só lei, deixava que a

fraternidade fosse engolida rapidamente pela plutocracia, o poder do

dinheiro, que já se vinha opondo ao poder da linhagem ou da terra e

encontrava assim caminho aberto.

E os homens libertos de correntes, de contratos e de obrigações,

puderam finalmente ficar apenas como mão-de-obra diante do capital. No

dealbar da era industrial foi o liberalismo, filho da Revolução

Francesa, que inventou o proletário.

IV - COMUNA URBANA E COMUNA RURAL

Na hora do desastre, só o enraizamento na história pode dar a confiança necessária para transformar o presente. - Ivan Illich

IV

Talvez convenha voltar atrás um pouco e considerar os

dois tipos de comuna, aquela que de facto encarnou o nome e o plasmou

na História, isto é, a comuna urbana dos burgueses, e a outra, a rural, o

concelho dos homens bons e vilões.

Foi a primeira que ao enriquecer-se no comércio ou

tomando poder com as corporações dos ofícios (não esqueçamos aqui os

espantosos privilégios dos burgueses do Porto em relação aos fidalgos

que na cidade nem sequer podiam pernoitar...) e sobretudo nas cidades

portuárias abertas aos ventos da Índia, carregadas de oiro e dispostas à

caldeação rápida de ideias novas que mais conviessem a uma

reestruturação da sociedade, correspondente ao novo jogo de forças, foi

esta comuna urbana, dizíamos, que perdeu o seu carácter comunitário

global e se transformou pouco a pouco em grupos de interesses

individuais.

A realeza participou desta preponderância de alguns

corpos da sociedade que desorganizava a antiga harmonia e para se manter

flutuante por sobre os fidalgos aburguesados e os burgueses

afidalgados, acentuou o poder real como direito divino em detrimento da

autoridade como serviço. E tornado absoluto, desembaraçando-se das

Cortes, o Rei cortou quase completamente a comunicação com os concelhos

rurais e as necessidades imediatas das regiões, do povo camponês e do

pequeno artesão.

Deste modo se dividiu Portugal em gente da abundância e

gente da carência, geograficamente situadas, um litoral exuberante

cortando caminho ao interior decadente, as urbes inchando-se

euforicamente na nova liberdade de enriquecer ao lado ou quase sempre à

custa dos outros.

Mas o absolutismo real não era o Estado totalitário. As

comunas rurais decerto já não tinham aos olhos do Rei aquela essencial

existência que era preciso guardar, acompanhar, vivificar para que

todo o Reino crescesse em 1ìberdade equilibrada, o que tantos cuidados e

solicitude lhe merecia e pedia, como mostram até ao séc. XVI e à longa

noite filipina as inúmeras disposições legais a seu favor.

O próprio povo disso tinha consciência. A restauração

de 1640 ainda foi ele, esse povo que guardava no seu sebastianismo

fruste e ingénuo a esperança da liberdade reencontrada na pessoa do Rei

escolhido. E embora a partir de D. Pedro II se tenha visto privado de

Cortes, ele bem sentia que a nova ordem que a aurora liberal lhe

prometia, centralizadora e eficiente, cortando os poderes ao Rei também

os cortava às Comunas.

Daqui o aparente paradoxo da devoção tocante por parte

do povo pelo Rei D. Miguel que finalmente viria a reunir Cortes à moda

antiga (1828), as últimas. Ele, rei absoluto, era ainda preferível como

interlocutor à nudez fria e burocrática do código administrativo do

Estado moderno.

A última Casa dos 24, a do Porto, foi encerrada em

1834. Tinham acabado as lusitanas antigas liberdades, os contratos, os

privilégios, os usos e costumes. Agora não mais havia do que pagar os

impostos e receber em silêncio as benesses da civilização.

(...)

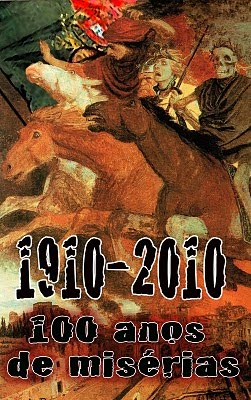

publicada por B & N em "Lusitana Antiga Liberdade"

-JM.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Sem comentários:

Enviar um comentário