A monarquia inglesa (com Carlos II como rei) foi particularmente capaz de capitalizar uma certa simpatia que, se tem os momentos menos edificantes nas manchetes das revistas cor-de-rosa, tem o esplendor nas grandes festas como os casamentos reais ou os nascimentos de príncipes-herdeiros

📷 ANDREW BOYERS / POOL/EPA

Herança política ou simples simpatia popular: para que serve uma monarquia no século XXI?

Como sobrevivem as monarquias contemporâneas, que competências asseguram e o que significam para os países que regem: pré-publicação do livro "Monarquia", de Carlos Maria Bobone.

O título curto explica o objetivo do livro de Carlos Maria Bobone: traçar a história da monarquia enquanto regime político e filosofia social. Das sociedades primitivas à idade média; da ideia de soberania europeia às consequências resultantes das mudanças nos EUA e da Revolução Francesa; da relação dos monarcas com regimes autoritários à realidade as famílias reais contemporâneas.

Com o livro “Monarquia”, que será publicado a 7 de março pela D. Quixote, Carlos Maria Bobone (alfarrabista em Lisboa, formado em Filosofia, crítico literário e colaborador do Observador) pretende também analisar a influência que os princípios monárquicos têm exercido noutras realidades sociais que não as governamentais. Além disso, procura consolidar as ideias essenciais de diferentes pensadores filosóficos e políticos sobre reis, rainhas, os seus regimes e métodos, as suas histórias, tradições e revoluções.

Neste capítulo que o Observador revela em pré-publicação, reflete sobre o valor das monarquias atuais, qual a representatividade associada a uma figura regente no século XXI e que valor tem a simpatia junto da população de um país na hora de garantir a continuidade de um regime.

A capa de "Monarquia: História, Doutrinas e Heranças", livro de Carlos Maria Bobone (D. Quixote)

Uma certa confusão semântica leva-nos a olhar para as monarquias contemporâneas como herdeiras, sobretudo, das monarquias constitucionais. As monarquias europeias modernas inserem-se, de facto, em sistemas políticos constitucionais; no entanto, nem é líquido que elas sejam consideradas constitucionais no sentido mais estrito da palavra – isto é, que sejam vistas como constitutivas, essenciais ao sistema político ou à nação que representam – nem que tenham um papel constitucional no edifício político moderno.

Enquanto no constitucionalismo oitocentista o rei detém um dos poderes, nas monarquias contemporâneas, a que com igual liberdade se tem chamado monarquias constitucionais, democráticas ou parlamentares, o papel do rei é quase protocolar: não tem poder executivo, mesmo o seu papel moderador reduz-se a algumas formalidades e a um cerimonial pouco mais do que simbólico e a influência sobre o governo, se existe, não está legislada e é apenas informal. Se nos detivermos sobre as constituições das monarquias existentes hoje, vemos com clareza que a função do rei está confinada a actos praticamente protocolares. A Constituição Espanhola, por exemplo, depois de elencar uma série de deveres do rei, quase neutros, só duas vezes usa a palavra «livremente» para caracterizar as suas acções: o rei nomeia «livremente» a sua casa civil e distribui «livremente» o dinheiro que recebe para o sustento da sua casa e família. As funções relacionadas com o governo estão sempre dependentes de outrem: promulgar leis, convocar eleições «nos termos previstos pela Constituição», propor o candidato a chefe de governo «nos termos previstos pela Constituição», expedir os decretos «acordados em Conselho de Ministros» ou presidir a sessões do Conselho de Ministros caso isto seja «pedido pelo chefe de governo». E se estes limites não são suficientes, o rei vê ainda os seus actos precisarem da validação do chefe de governo.

Mesmo na Dinamarca, onde a Carta Constitucional parece dotar o rei de mais poderes, a situação não é muito diferente. É, aliás, muito curioso notar a inversão que se dá, a partir de um ponto tirado das doutrinas clássicas da soberania, na interpretação do poder régio. A carta estatui que o rei «não responde pelas suas acções», o que sugeriria a sua completa soberania nos termos clássicos de Bodin, por exemplo. Ora, a interpretação dinamarquesa desta proposição inverte o seu sentido: como não responde pelas suas acções, o rei não tem poder – é o governo, que responde por elas, que tem verdadeiro poder. Daí que mesmo aquilo que parece, na Carta Constitucional, indicar uma maior intervenção da parte do rei na vida política do país esteja, na verdade, balizado: o rei escolhe o novo primeiro-ministro depois das eleições, mas juntamente com o primeiro-ministro cessante; o rei valida as leis, mas apenas se a sua assinatura estiver acompanhada pela de outro ministro. O que está em causa, não só em Espanha e na Dinamarca, mas em todas as monarquias democráticas já não é a limitação do poder do rei; é a circunscrição da sua figura a actos simbólicos e protocolares, de tal modo que só por tradição podemos chamar ao seu um poder constitucional.

A ideia de monarquia é hoje, em muitos casos, uma ideia minoritária ou derrotada, que tem dificuldade em medrar diante do pensamento político contemporâneo. Muito do sentimento pró-monárquico constitui-se, assim, já não tanto por um modelo doutrinário, mas por aquilo a que poderíamos chamar uma «simpatia».

O rei tem um papel na vida política e administrativa do Estado, sim, mas um poder representativo. Ora, representativo já não significa aqui, sequer, a ideia de que o rei encarna a nação ou de que representa o povo ou a história, mas sim a noção de que o rei pode representar o próprio Estado em funções cerimoniais, diplomáticas ou protocolares. O rei não é um decisor, sejam as decisões da natureza que forem, mas sim alguém que acredita os embaixadores estrangeiros, preside às Academias, condecora, isto é, cumpre a função de representar o Estado ou o país nas situações que não pedem uma decisão mas sim uma presença de cortesia, em que o Estado quer estar representado, seja para mostrar reconhecimento ou acentuar a dignidade de qualquer coisa.

Em certa medida, o rei funciona como uma espécie de embaixador, intra ou extra-muros, que à sua maneira representa a dignidade do Estado. E se esta compreensão do rei já não como poder mas como imagem significa uma óbvia redução do seu estatuto, não deixa de nos revelar qualquer coisa sobre a própria interpretação que os Estados fazem da sua imagem. Note-se que esta passagem do rei a rei-embaixador não é um exclusivo das monarquias. A verdade é que a figura do embaixador, do representante, mesmo nas repúblicas admite nomeações que não o concurso protocolar. A representação do Estado – função a que se viu reduzido o rei – não representa aquilo que os próprios Estados afirmam ser a sua constituição. Não são representações democráticas, muito menos igualitárias; o monarca-representante quadra especialmente com a imagem que os Estados querem dar de si próprios e da sua legitimidade: há, nas famílias reais, no aparato régio, um sentido de continuidade histórica e prestígio que legitima, mesmo que não democraticamente, o país.

Aquilo que a figura do rei-representante mostra é, também, a ideia de que a legitimidade de um governo ou de um país não depende apenas da soberania popular. A ideia de que o governo existe para aqueles que governam é só parcialmente verdadeira e a prevalência desta concepção no mundo contemporâneo denuncia o modo de pensar de um excepcional tempo de paz. A verdade é que o governo não se legitima apenas diante daqueles que governa; o governo é também aquilo que marca a existência de um país, pelo que é também ele que justifica a existência do país. Um governo tem, assim, de se legitimar constantemente diante daqueles que o podem absorver, cobiçar os seus territórios e as suas riquezas. A ideia de um «direito de conquista», que entrou particularmente em voga com as instituições da escola de Salamanca e que Constant denunciou, sofreu com certeza alterações ao longo dos séculos; no entanto, a legitimidade de um governo continua a ser fulcral para a legitimidade da existência de um país. Ora, essa legitimidade inter pares não depende só da legitimidade popular, mas de uma série de outros factores, da antiguidade à estabilidade e à garantia de segurança dos próprios vizinhos que a monarquia representa com particular equidade.

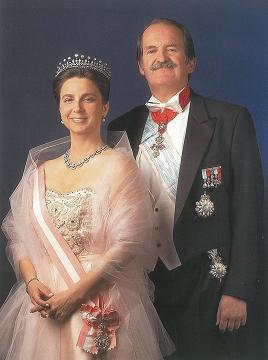

Felipe II e Letizia: os reis de Espanha

📷 BORJA SANCHEZ-TRLLO/EPA

A legitimidade horizontal não é democrática, e é dever dos governos garantirem também a sua legitimidade no plano externo. Acontece que esta legitimidade também depende do prestígio, da força, da constância e de todas aquelas virtudes clássicas que nos parecem hoje obsoletas para aferir a legitimidade de um governo: são, de facto, virtudes obsoletas no plano interno, se considerarmos legítimo apenas aquilo que é escolhido pelo povo; no entanto, a legitimidade externa depende ainda, em muitos aspectos, destas virtudes. O apoio internacional que um pequeno país tem quando se vê confrontado com uma invasão depende da sua independência em relação ao invasor, das suas práticas governativas, da antiguidade das suas fronteiras: em tudo isto há uma legitimidade que não é apenas democrática. Daí que o esforço de representação se encaminhe neste sentido. A representação externa, tal como a representação monárquica contemporânea, não procura ser uma representação no sentido naturalista. A imagem do país, a sua representação, sai reforçada com a acentuação dos seus traços mais poderosos e antigos, mostrando que a legitimidade, quando tem outro alvo, tem também outra lógica.

A legitimidade da monarquia fala, assim, a outra ordem. E se no plano político esta ordem advém dos diferentes alvos da representação, há outro aspecto que nos parece importante acerca das monarquias contemporâneas. Este aspecto não se aplica apenas às casas reinantes, mas aos vários movimentos monárquicos que, pelo mundo republicano, continuam a apoiar a restauração monárquica.

A ideia de monarquia é hoje, em muitos casos, uma ideia minoritária ou derrotada, que tem dificuldade em medrar diante do pensamento político contemporâneo. Muito do sentimento pró-monárquico constitui-se, assim, já não tanto por um modelo doutrinário, mas por aquilo a que poderíamos chamar uma «simpatia».

Os movimentos monárquicos são pouco exuberantes e não costumam dar azo a proclamações especialmente barulhentas. Longe vão os tempos da Action Française, do Rex ou da Vendeia; as manifestações monárquicas são, por quase toda a Europa, mais brandas, simbólicas e, muitas vezes, individuais. Isto não tem que ver apenas com a quantidade de monárquicos, mas sobretudo com a natureza dos próprios sentimentos monárquicos. Em parte, porque a monarquia está convertida numa função representativa, pouco política, em parte, certamente, por outras razões, a verdade é que não é invulgar vermos figuras públicas, políticas ou não, manifestarem «simpatias» monárquicas, sem que essas simpatias ultrapassem, porém, um certo grau de distanciamento. O sentimento monárquico é subalterno enquanto convicção política, está para lá das lutas parlamentares e não justifica que se atravesse a pele por ele. Acha-se graça à monarquia, embora sem a mínima expectativa de que essa simpatia ocupe um espaço relevante no quotidiano político.

A difícil gestão do conto de fadas e da narrativa solidária, a proximidade necessária quer às princesas das histórias quer ao povo tornam as figuras reais uma espécie de máscara genérica, sem opiniões fortes, sem ideias bicudas, que as dilui na própria instituição.

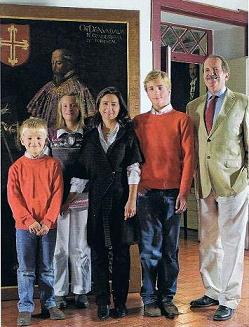

Na versão mais diluída desta simpatia há, até, uma versão de contentamento com a inclusão da família real em cerimónias protocolares da república, num reconhecimento de uma espécie de estatuto especial nos pretendentes ao trono, que não sendo exactamente monárquico admite a possibilidade de uma colaboração entre o Estado e a família real.

Ora, tão importante quanto o esclarecimento sobre as origens dos pontos fundamentais das doutrinas monárquicas parece-nos a análise dos motivos e da natureza destas simpatias. Não apenas porque estas constituem uma parte do património actual relacionado com as monarquias – já que dominam o discurso e a presença mediática da monarquia – mas também porque há uma diferença entre aquilo que é a possível adequação das doutrinas às necessidades dos povos e aquilo que pode fazê-los aderir ou não às monarquias. Ou seja, nem sempre a verdade é a condição necessária para a adesão a uma ideia: esta pode ser adoptada por processos de tal modo diferentes, que nos parece importante perceber aquilo que provoca uma certa atracção pela monarquia.

Há uma primeira possibilidade, a respeito desta simpatia, a que poderíamos chamar uma herança de Chateaubriand. Quando Maurras critica o legitimismo de Chateaubriand explica, como vimos, que o grande romântico não é um devoto da monarquia, mas um devoto do seu fim. Aquilo que interessa a Chateaubriand é a ruína, e a monarquia interessa-lhe porque já não existe. É possível, de facto, que parte das simpatias surjam de um sentimento análogo: quando o mote para a simpatia está no facto de aquilo que a desperta já não existir, não há vontade real de que regresse. A simpatia é pela monarquia morta.

Esta ideia, porém, não responde inteiramente à dimensão do tipo de simpatia que a monarquia provoca. Se pode haver de facto uma simpatia decadente pela monarquia, um certo conservadorismo estético, um elitismo de pose ou com uma misantropa despreocupação em justificar o anacronismo das preferências, a verdade é que também há uma genuína simpatia popular que se manifesta sobretudo nas monarquias reinantes, impossibilitando assim a simpatia de se cingir ao amor pelo que já não existe. A monarquia inglesa foi particularmente capaz de capitalizar este tipo de simpatia que, se tem os momentos menos edificantes nas manchetes das revistas cor-de-rosa, tem o esplendor nas grandes festas como os casamentos reais ou os nascimentos de príncipes-herdeiros. O espetáculo mediático da monarquia inglesa não é um espetáculo político no sentido tradicional: e mesmo que se preserve o aparato régio, a massificação das figuras de plástico da rainha, a quinquilharia turística, a própria transformação de Buckingham e das excentricidades reais em objecto turístico mostram a transformação da monarquia numa instituição, mais do que política, simpática e popular.

Na Dinamarca, a rainha Margarida II valida as leis, mas apenas se a sua assinatura estiver acompanhada pela de outro ministro

📷 GETTY IMAGES

A resposta à contestação doutrinária parece fazer-se pela elevação do trono ao pináculo do consenso, como o contrapeso à fragmentação partidária. E se a monarquia inglesa conseguiu fazê-lo transformando a coroa, de uma instituição política, numa instituição social, as casas não-reinantes procuram imitar esta vocação da monarquia para o consenso através da assunção de posições moderadas, seguras, equidistantes, e das acções mais solidárias do que políticas. As famílias reais procuram, assim, confirmar esta simpatia que já despertam, tentando fazer a passagem de um facto social – o facto de despertarem simpatia – para uma espécie de doutrina: a doutrina de que o rei é um factor de unidade contra a desagregação que a política democrática, organizada em partidos, provoca sempre.

Há que notar, ainda, que esta simpatia também molda o uso que as famílias reais fazem do aparato régio – numa sempre difícil tensão entre a vontade de mostrar a diferença, necessária para justificar que sejam estes e não outros a reinar, e a de não chocar pelo exibicionismo. Ora, este uso modela também a simpatia a que as monarquias se prestam. A difícil gestão do conto de fadas e da narrativa solidária, a proximidade necessária quer às princesas das histórias quer ao povo tornam as figuras reais uma espécie de máscara genérica, sem opiniões fortes, sem ideias bicudas, que as dilui na própria instituição. Por ser difícil ter sentimentos fortes em relação a estas famílias reais ultra-integradas numa imagem sem passos em falso é mais fácil que os sentimentos sejam dirigidos às próprias instituições. A grande tarefa dos monarcas contemporâneos é a de preservar a monarquia, pelo que é natural que se apaguem no seio dela.

Esta transformação da monarquia no objecto de um sentimento, mais do que numa doutrina política tem também, ainda assim, as suas virtudes doutrinárias. Como já vimos, vai contra o próprio espírito da monarquia a sua cristalização em princípios e o monopólio do seu capital político por uma faculdade; a monarquia é essencialmente histórica, pelo que foge a balizar-se entre a razão e os princípios declarativos. A ideia de que tanto a razão como a «simpatia» podem contribuir para a legitimidade política pode, assim, ter um alcance mais lato do que aquele que até agora considerámos.

Resta, ainda, acrescentar mais um dado a esta questão da simpatia. Já expusemos a ideia de Joseph de Maistre, de que uma das fontes da nossa ligação à autoridade vem do facto de serem os monarcas os sacrificados, que sujam as suas mãos com a justiça e com o castigo para que não precisemos de sujar as nossas; detivemo-nos também na tese de Girard sobre o bode expiatório e sobre a forma como as civilizações tendem a esconder os seus crimes e os sacrifícios daqueles que, a dado momento, oferecem ao destino.

Ora, os monarcas, de Luís XVI a Nicolau II, de D. Carlos a Francisco Fernando, são os grandes sacrificados da história contemporânea. Exilados, mortos, difamados, com poucos a história foi pródiga, pelo que há pouca coisa melhor para apaziguar a consciência do que esta simpatia inofensiva.

.png)

-JM.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Sem comentários:

Enviar um comentário